En la noche del 13 de noviembre de 1985, mientras la mayoría de los habitantes de Armero dormían, el volcán Nevado del Ruiz desencadenó una de las mayores tragedias naturales en la historia de Colombia. Su cráter, a más de 5.300 metros de altura, expulsó ceniza, gases y lava que, al entrar en contacto con el glaciar que lo cubría, provocaron una avalancha de lodo y escombros que descendió por las laderas a una velocidad implacable.

El resto, casi todos los colombianos, por no decir todos, lo conocemos.

Una tragedia anunciada

Lo más desgarrador de Armero, no fue solo la magnitud de la pérdida, sino su carácter evitable. Durante meses, científicos del Servicio Geológico Colombiano y expertos internacionales habían advertido sobre la creciente actividad del volcán. Se emitieron informes y alertas, pero las autoridades locales minimizaron el riesgo.

El resultado: Armero desapareció en apenas 39 segundos, más de 25.000 personas murieron, otros miles resultaron heridas, y al menos 500 niños, según la Fundación Armando Armero, fueron dados en adopción por conductos regulares e irregulares.

“Yo tenía 11 años. Me despertó un ruido como de tren, pero no había trenes en Armero. Cuando salí, ya no había casa, ni vecinos, ni calle. Solo lodo. Solo gritos.”

— María Fernanda Rojas, sobreviviente de Armero

El 14 de noviembre, Colombia despertó con una verdad dolorosa: los desastres no son solo naturales, sino que también son el resultado de decisiones humanas, omisiones y silencio.

Cuatro décadas después, el país sigue recordando aquel desastre como una herida abierta, pero también como un punto de inflexión en la gestión del riesgo y la atención de emergencias.

No te lo pierdas: Así será la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero

¿Qué aprendimos con la tragedia de Armero?

La tragedia de Armero marcó un antes y un después en la gestión del riesgo en Colombia. 27 años después, en 2012, mediante la Ley 1523 de 2012, se creó el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), que articula la prevención, preparación, respuesta y recuperación ante emergencias.

Hoy, producto de esa tragedia, el país cuenta con: Monitoreo volcánico permanente en 25 volcanes activos incluido el Nevado del Ruiz, planes de evacuación y simulacros en zonas de riesgo, educación en gestión del riesgo en escuelas y comunidades, coordinación interinstitucional entre alcaldías, gobernaciones y entidades nacionales.

Según señaló la vulcanóloga Martha Calvache durante un homenaje a las víctimas de Armero en el Senado de la República, la gestión del riesgo es el ordenamiento territorial, el ordenamiento de las cuencas y las decisiones en educación.

“En la medida que los colombianos no tengamos claro cuál es el potencial de donde vivimos, podrían volver a ocurrir cosas como lo que pasó hace 40 años. Conociendo el territorio, podemos tomar decisiones de gestión del riesgo”. — Afirmó la experta

También se han promulgado otras leyes que buscan honrar la memoria de las víctimas y promover la prevención de desastres. Entre ellas, se destacan la Ley 1632 de 2013, que declara el "Parque Nacional Temático Jardín de la Vida" como patrimonio cultural de la nación.

Lee también: 40 años de recuerdos: una mirada desde el Cesar a la tragedia de Armero. Un dolor que sigue presente en la vida de los damnificados

Se suma a esta la reciente Ley 2505 de 2025, que declara el territorio de Armero como Bien de Interés Cultural, leyes que también abordan la restitución de terrenos, la creación de monumentos y el establecimiento de programas para la memoria histórica.

“Este proyecto de ley honra la memoria de los habitantes de Armero y reivindica la existencia de un territorio que merece ser mirado con más atención por parte del Estado, para convertirlo en un centro que celebre la cultura, a efectos de que no siga siendo un territorio olvidado.” — Guido Echeverri, senador por el departamento de Caldas y autor de la ley

Lecciones que aún no aprendemos

Ayer, 12 de noviembre de 2025, precisamente en el marco del aniversario número 40 de la tragedia, la Defensoría del Pueblo presentó el informe "Armero ¿40 años de vulneración de derechos? Memoria y lecciones para la gestión del riesgo de desastres en Colombia".

El documento dice, entre otras cosas, que, a cuatro décadas del evento, persisten algunos impactos sociales, económicos y culturales, como la precarización laboral entre los sobrevivientes, junto con vacíos normativos y falencias en la política pública.

A esto se suman las palabras de Miriam Cárdenas, una mujer de 68 años sobreviviente de la tragedia, que reafirma ese olvido del Estado:

“A nosotros nos sacaron de Armero y nos llevaron hasta Bogotá, luego de dos semanas, un carro del ejército nos llevó hasta donde un familiar en Ibagué, y después de eso hasta hoy, no sabemos qué es una ayuda del gobierno.”

Y es que, aunque la tragedia de Armero impulsó grandes reformas en la gestión del riesgo en Colombia, eventos como la avalanca en Mocoa, Putumayo, revelan que muchas lecciones aún no se han aplicado de forma efectiva.

Esa tragedia, ocurrida el 31 de marzo de 2017, fue causada por el desbordamiento simultáneo de tres ríos tras las intensas lluvias, y dejó más de 330 muertos y cientos de desaparecidos.

Y pese a que el país ya contaba con el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), creado tras Armero, el evento expuso fallas similares: falta de alertas tempranas efectivas, ocupación de zonas de alto riesgo y debilidad institucional.

Te puede interesar: Armero y el Nevado del Ruiz fueron declarados Patrimonio Cultural y Natural de la Nación

¿Que si hubo mayor despliegue institucional en Mocoa? Claro que sí. Pero según las mismas comunidades afectadas, los primeros días del desastre natural estuvieron marcados por descoordinación, falta de información y demoras en la atención.

Según la Defensoría del Pueblo, Armero debería ser un “referente ineludible” para evitar errores similares. Sin embargo, la tragedia de Mocoa demostró que la memoria del Estado es frágil y que las comunidades siguen siendo las más expuestas.

Un argumento que reafirma el mismo senador Guido Echeverry, quien, para la conmemoración de estos 40 años, recordó que el cumplimiento de normas que ordenan acciones de reparación y preservación de la memoria —Ley 1632 de 2013 y Ley 2505 de 2025— ha sido mínimo.

“Debo decir que esa comisión no ha cumplido su tarea, que, en 16 años, se han reunido algo así como 9 veces, y que no han hecho la más mínima acción para asegurar los mandatos de esas normas”, advirtió.

Armero hoy: entre el silencio y la esperanza

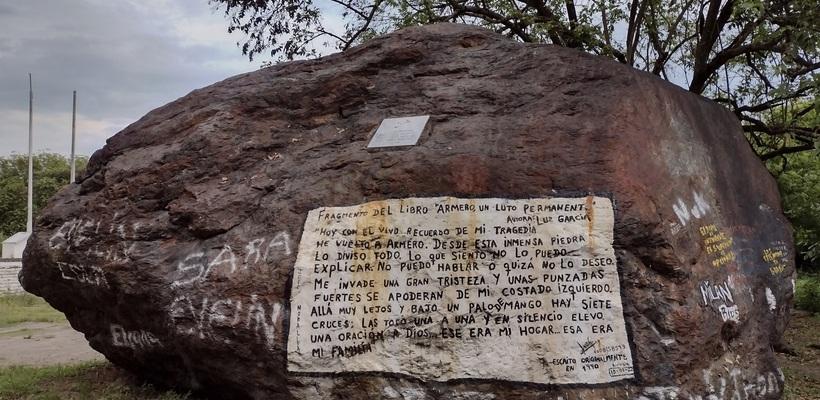

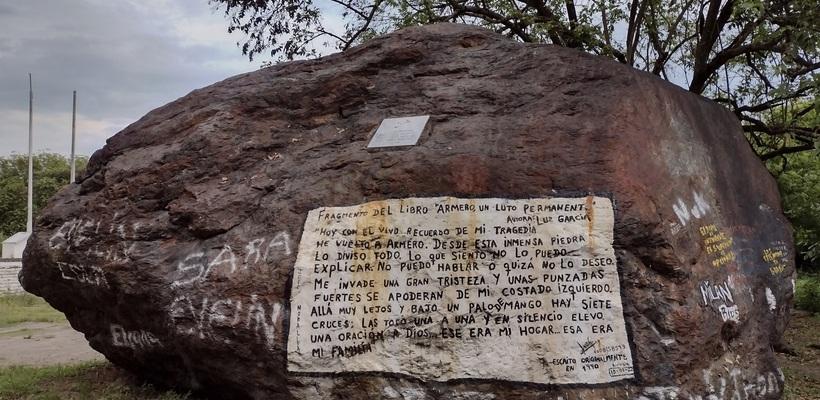

El lugar donde se ubicaba Armero es hoy un campo de cruces, árboles y placas con nombres. Algunos lo llaman “el camposanto más grande de Colombia”. Otros, simplemente, “el pueblo que fue”.

Y aunque cada noviembre las autoridades nacionales y departamentales aparecen para decir que hay que hacer mil cosas por Armero, los sobrevivientes de esta tragedia, regresan constantemente para encender velas, leer poemas y abrazarse en silencio.

Armero nos enseñó que la prevención salva vidas. Que la ciencia debe ser escuchada. Que la memoria no es solo un acto de duelo, sino una herramienta de transformación. Y que las víctimas no pueden ser olvidadas una semana después de las tragedias.

Nos debe seguir enseñando que los desastres no son imparciales, pero que lamentablemente afectan siempre a los más vulnerables, a quienes no tienen voz, y a quienes viven en las márgenes de los territorios.

Porque tal como lo diría el reciente informe de la Defensoría, Armero: ¿40 años de vulneración de derechos?, “la tragedia no terminó en 1985; continúa en cada desastre”.