El salario mínimo durante el gobierno del presidente Petro supera a cinco mandatarios anteriores

El incremento anual del salario mínimo es un proceso que evoluciona desde cuando se estableció que este nivel de remuneración debería ser definido legalmente, con el objetivo de promover el cumplimiento de condiciones básicas de bienestar para los trabajadores, mediante su ingreso.

Esto data de 1983, fecha a partir de la cual, los diferentes gobiernos acuerdan y/o decretan el porcentaje que debe aplicarse año tras año, con base en su posición frente al mercado laboral, la economía y los trabajadores.

En los últimos años, los mandatarios impulsaron aumentos moderados, con excepción del presidente Petro, que ha cambiado la tendencia a limitar el crecimiento del salario mínimo. En lo que va corrido de su periodo, el porcentaje alcanza y supera los niveles de los cinco gobernantes que lo anteceden.

Con la decisión de fortalecer el Salario Mínimo, el gobierno Petro le cumple a los trabajadores del país

El inicio del proceso de incremento anual del salario mínimo en Colombia coincide con el momento en el que los cuestionamientos al modelo de desarrollo de las economías latinoamericanas van ganando mayor importancia.

Fue en el año 1983, durante la presidencia de Belisario Betancur, cuando se estableció el primer salario mínimo anual y de alcance nacional, por lo que desde el siguiente año se registran los aumentos.

Por su parte, el Consenso de Washington, que es el mecanismo que sintetiza las reformas neoliberales, fue definido en 1989, lo que indica que se fue configurando en los años anteriores, mediante los debates que impulsaron la adopción de un nuevo modelo de desarrollo.

Puedes leer: Estudio del CELAG para Colombia y Argentina destaca logros del gobierno del Presidente Petro

Esto debe tenerse en cuenta porque permite ubicar la historia del salario mínimo en el tiempo del surgimiento y la consolidación de las políticas neoliberales, por lo que los gobiernos intentaban utilizarlo como una herramienta para limitar los recursos en poder del público y cumplir las recomendaciones sobre ajuste fiscal y control de la inflación.

De forma contraria, los trabajadores encontraron en el salario mínimo una reivindicación útil para contrarrestar las medidas de precarización e inestabilidad laboral, porque les permite definir unas condiciones básicas, para que sean establecidas de forma legal.

El gobierno Petro, que asumió el compromiso del cambio, adoptó un enfoque progresista en las relaciones laborales, planteando la pertinencia de abandonar la ruta neoliberal, para promover la recuperación de los derechos y garantías de los trabajadores del país. Esto implica definir líneas de acción para fortalecer sus ingresos, lo que necesariamente comprende el salario mínimo.

El gobierno Petro abandona la senda trazada por el neoliberalismo y avanza en su compromiso de fortalecer los ingresos de los trabajadores

En los primeros gobiernos que definieron un salario mínimo anual y nacional, se manejaron altos niveles de aumento. En el caso de Betancur, en cuyo mandato solo se tuvieron dos incrementos (los de 1985 y 1986), el porcentaje fue de casi el 50%.

A pesar de que ya estaban comprometidos con el avance de las políticas neoliberales, los dos mandatarios siguientes, Barco y Gaviria, mantuvieron aumentos altos, pues el salario mínimo era un instrumento que comenzaba a implementarse bajo las condiciones que se aplican en la actualidad, por lo que no era adecuado que se debilitara desde sus primeros años. En sus periodos completos, lo incrementaron en 100% y 91% respectivamente.

En el gobierno Samper, se reduce bastante el porcentaje, en comparación con los dos presidentes que lo antecedieron, pero aún así, el salario mínimo siguió teniendo un importante incremento, del 71% en sus cuatro años.

Luego, fue el expresidente Pastrana el que dio el golpe decisivo sobre el salario mínimo, reduciendo su incremento a solo el 31% durante su periodo de gobierno, cuarenta puntos por debajo del cuatrienio anterior.

Posteriormente, el incremento del salario mínimo se sigue deteriorando, en ambos periodos de la administración Uribe, hasta el primer mandato del expresidente Santos. La recuperación es moderada en su segundo mandato y en el gobierno Duque. Solo el presidente Petro revierte la tendencia, comenzando a fortalecer el ingreso de los trabajadores.

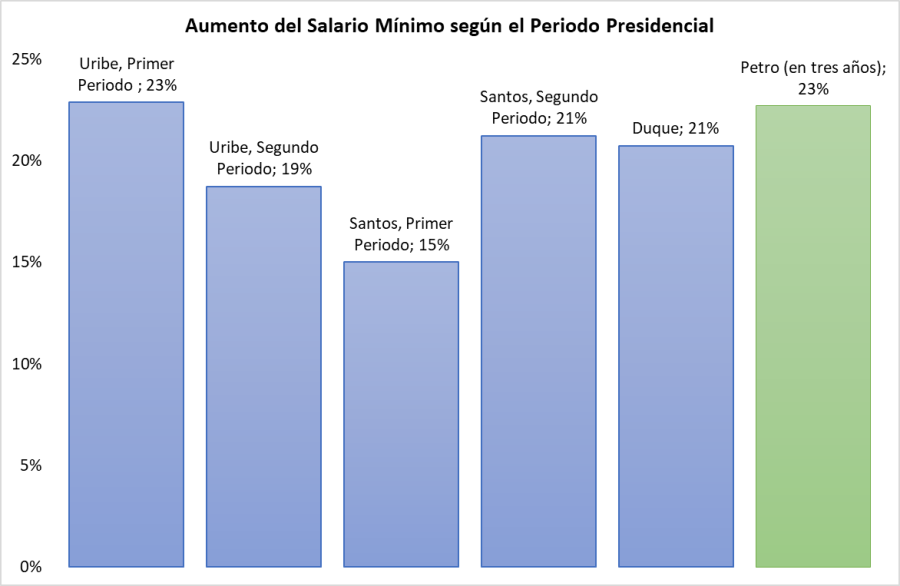

En el gráfico se observan los aumentos totales de cada uno de los periodos presidenciales posteriores al de Pastrana, pues son los cuatrienios en que se profundiza el modelo neoliberal.

En el primer gobierno de Uribe el salario mínimo se incrementó solo en el 23% y en el segundo, el 19%, que es el uno de los niveles más bajos en todo el lapso de consolidación del neoliberalismo. Este valor está doce puntos por debajo de la cifra obtenida en el mandato de Pastrana.

El incremento más pequeño corresponde al primer gobierno del expresidente Santos, aunque en su segundo periodo se aumentan 6 puntos porcentuales, para terminar el cuatrienio con un cambio del 21%, que es igual al que se presentó en el mandato de Duque.

Todas las cifras presentadas corresponden a los periodos presidenciales completos, mientras que la del gobierno Petro mide lo sucedido en los tres años del tiempo corrido de su mandato. Como se observa, en este lapso, el porcentaje del aumento del salario mínimo ya está superando las cifras de los cinco periodos presidenciales anteriores.

Con esto, se evidencia que el incremento del salario mínimo impulsado por el gobierno Petro tiende a ser más alto y a cambiar más rápidamente, lo que significa que se están mejorando las condiciones materiales de los trabajadores.

Historia del Salario Mínimo anual y de cobertura nacional en Colombia

Aunque ya estaba muy avanzado el siglo XX, en el país seguía predominando la irregularidad y la espontaneidad en las relaciones laborales. Con pocas excepciones, sólo en algunas áreas de la producción que estaban ubicadas principalmente en las ciudades grandes, los trabajadores lograban garantizar una actividad laboral relativamente estable, con una remuneración definida con anticipación y en lapsos fijos (jornales diarios o pagos semanales, quincenales o mensuales).

Por el contrario, la mayoría de los trabajadores podían ver afectados sus ingresos laborales según los vaivenes de las cosechas y las temporadas de diferentes actividades en los poblados, como las festividades, las ferias agropecuarias, las fechas religiosas e incluso por el orden público. Las remuneraciones podían combinar pagos en dinero y especie, y por lo general, incluían la alimentación y algunas veces, la vivienda para la persona y su familia. Era común que el tiempo entre los pagos fuera también irregular.

Paradójicamente, estas condiciones terminaron por reforzar la subordinación de los trabajadores y limitaron su capacidad económica para intentar probar suerte en diferentes actividades, por lo que era frecuente que las personas permanecieran en una misma labor, en un mismo lugar, o que la rotación se diera al interior de zonas con fronteras invisibles, que no se podían atravesar con facilidad.

En este contexto y por el esfuerzo de los trabajadores organizados en diferentes regiones del país, se comenzó a impulsar la idea de fijar un valor mínimo para reconocer las actividades laborales, por lo que a principios de la década de los cuarenta se dieron discusiones con los empleadores y el gobierno para este fin.

Puedes leer: Colombia alcanza desempleo histórico de 8,8% en julio, el más bajo en 24 años

En 1945 se promulgó la Ley 6, “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo”, la cual contenía las pautas legales para la fijación del salario mínimo en el país.

Las primeras iniciativas de fijación de un salario mínimo para el trabajo se caracterizaron por su heterogeneidad, pues dependían de la región del país y del sector económico, nuevamente reflejándose ante todo en la producción industrial, mientras que en las actividades agropecuarias y el comercio se aplicaron muy poco, aunque eran las que ocupaban más trabajadores. El tiempo de vigencia de cada nivel de salario fijado también podía variar, por lo que había niveles de salario que podían durar más de un año, o incluso menos que este tiempo, dependiendo de las circunstancias.

Hasta 1979 se estableció que el ajuste al salario mínimo fijado tendría una vigencia anual y luego, en 1983 se dispuso unificarlo para todos los trabajadores colombianos, sin discriminar por región y actividad. Por esto, los datos que se presentan en este análisis corresponden al periodo 1984-2025.

La negociación del aumento del salario mínimo, comienza formalmente en 1996, por lo que el porcentaje se establece “posiblemente” por concertación desde 1997. En los 29 años transcurridos, se ha concertado sólo en 10 oportunidades (el 34.5% de las veces).

En la actualidad, el acuerdo sobre dicho aumento se busca a través de las mesas de concertación que reúnen a los representantes sindicales, con delegados empresariales y negociadores del Ministerio de Trabajo del gobierno nacional. El valor fijado debe considerar la inflación anual, el valor de la canasta familiar, el crecimiento de la economía colombiana y el nivel de salario vigente.

Papel del movimiento sindical colombiano en el origen y negociación del Salario Mínimo

Los trabajadores colombianos se han organizado con el fin de mejorar sus condiciones laborales de forma colectiva, con una larga historia de luchas y de logros, como también de dificultades, persecución y hostilidades, que comienzan casi que a la par con la naciente república, pues en 1847 surge el primer sindicato, que agrupó a los artesanos de Bogotá.

En los años veinte, la organización y la actividad sindical se había fortalecido y figuras como Ignacio Torres Giraldo y María Cano lograron articular luchas obreras y políticas que agrupaban cada vez más trabajadores, a pesar de que muchos estaban marginados de las actividades productivas formales, siendo frecuente que se desempeñaran en labores con condiciones inestables y limitadas.

Estas características del trabajo hicieron que las organizaciones sindicales se plantearan el reconocimiento de las diferencias entre las condiciones laborales de los trabajadores y la necesidad de cerrar las brechas entre ellos, como uno de los puntos clave en la lucha por la dignidad laboral de todas las personas, sin discriminar por edad, sexo, sector, lugar, o cualquier otra condición.

Puedes leer: Indicadores económicos desmienten pronósticos catastrofistas sobre gobierno

Lo anterior explica que, en el contexto colombiano, las luchas sindicales incluyan reivindicaciones específicas de los grupos de trabajadores con relación a las empresas para las que trabajan, así como también, un fuerte componente de iniciativas generales que buscan mejorar las condiciones laborales de todos los colombianos en edad de trabajar, las cuales se gestionan frente al gobierno.

Por tanto, los sindicatos y sus centrales, federaciones y confederaciones, han jugado un papel activo en la construcción de la normativa sobre el mundo del trabajo y particularmente, en los debates que antecedieron la promulgación de las normas que lo regulan en el país, que incluyen las decisiones hasta llegar al salario mínimo legal anual y de cobertura nacional, así como de la negociación tripartita (trabajadores, gobierno, empresarios) para determinar su aumento, que se aplica en la actualidad.

Adicionalmente, debe mencionarse que los sindicatos del siglo XX fueron organizados por obreros, pero también por campesinos, teniendo en cuenta la conformación del sistema económico colombiano. Ambos tipos de organizaciones han tenido una importante participación en el ámbito nacional, tanto en temas laborales, como en los sociales, políticos y económicos.